|

König, kleine Steine Erinnerungen Vorwort

Es gibt Erinnerungen die sich tief ins Gedächtnis

einprägen. Manche Geschehnisse bleiben als Bilder oder sogar wie ein Film auch nach Jahrzehnten so lebendig als ob sie sich

gerade erst ereignet hätten. Selbst Gerüche wecken Assoziationen an längst

Vergangenes. Wie zum Beispiel 1948 anlässlich der Weihe des späteren

Kardinals Julius Döpfner zum Bischof von Würzburg. Wir sollten als Schüler

des Realgymnasiums an der Straße Spalier stehen um der vorbeiziehenden

Prozession zur Neumünsterkirche Ehre zu erweisen. Das war viel zu langweilig.

Deshalb kletterten wir in die Ruinen, um das Schauspiel von oben anzusehen.

Die Geschäftsbücher des Kaufhauses lagen zuhauf als verkohlte Papierstapel

herum. Sie strömten noch immer den Brandgeruch des Bombenangriffs vor 3

Jahren aus. Heutzutage sehe ich beim Grillen, wenn der Qualm hochsteigt,

ungewollt die scharzen noch nicht völlig zur Asche zerfallenen Überreste der

ehemaligen Geschäftigkeit. Auch scheinbar Unwichtiges hinterlässt

unvergäng-liche Eindrücke. Das geschah ebenfalls bei der Prozession zur

Neumünsterkirche. Nach den kirchlichen Würdeträgern schritten die Ehrengäste

in dem langen Zug. Die Damen trugen weiße Handschuhe, die bis zu den

Ellenbogen reichten. Ein unvorstellbarer Luxus im Jahre 1948. Nicht nur

Bilder und Gerüche hinterlassen Ihre Eindrücke im Gedächtnis. Auch Geräusche

und Stimmen bleiben ein Leben lang erhalten. Das Dröhnen der

Flugzeuggeschwader klingt beim Kreisen eines Motorfliegers unweigerlich im

Ohr und lässt mich ducken, gleichsam wie einer Gefahr entgehen. Und die Worte

meines Vaters "König, kleine Steine" wirkt nach, wenn es gilt eine

Aufgabe zu erledigen. König,

kleine Steine Erinnerungen eines 7-jährigen Februar

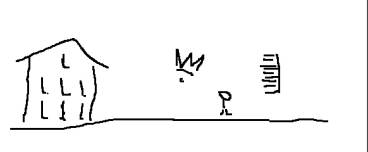

1945. Wir wohnten am Ortsrand Würzburgs in einem Dorf in einem

2-Familien-Siedlerhaus im 1. Stock. Eine Wohnung, geteilt mit einer anderen

Familie. Über uns im Dach wohnten Herr und Frau König. Frau König hatte ein knatschrotes Gesicht. Es wurde geflüstert, sie benutze eine Wurzelbürste zum Waschen. Seife war damals Mangelware. Vielleicht stimmte das Gerücht - oder auch nicht.

Herr König hinkte ein wenig und er war für mich schon alt. Im Nachhinein schätze ich ihn auf 40, aber als Siebenjähriger findet man das schon sehr alt. Er war gar nicht eingezogen, warum das so war wusste ich nicht, wahrscheinlich hing es mit seiner Behinderung zusammen, vielleicht eine Kriegsverletzung. Ich dachte auch nicht weiter darüber nach. Unter

uns wohnte der Hausbesitzer Müller mit Frau und zwei Töchtern. Er hatte einen

Hund, der wurde überfahren. Herr Müller war sehr traurig, was sollte er mit

dem toten Hund machen? Beerdigen? Eigentlich zu schade. Er setzte in einem

großen Topf Wasser auf, zerlegte den Hund und kochte eine feine Suppe. Ich

durfte auch davon probieren. Einen

wackligen Milchbackenzahn zog er mir mit einer alten rostigen Flachzange. Es

blutete nur ein ganz klein wenig. Das kannte ich schon, es war ja nicht der

erste Zahn.

Herr

Müller war tatsächlich schon alt, pensionierter Schul-Hausmeister. Er

fütterte eine Ziege, mehrere Stallhasen und eine Hühnerschaar auf seinem

großen Grundstück. Früher hatte man dort sogar Wein angebaut. Weil er zu

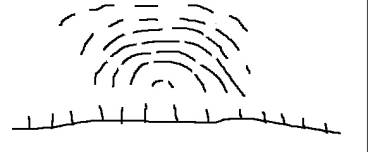

sauer war, wurde die Winzerei aufgegeben. Es gab außerdem einen Steinbruch. Einige größere

Kalksteinblöcke lagen noch herum. Das Interessanteste waren die beiden

Brennöfen für die Kalkherstellung. In Betrieb waren sie schon lange nicht

mehr. Sie lagen im Berghang, oben ein riesiges gemauertes Loch, das war der

Einwurf in den die Steine gekippt wurden und unten ein tunnelartiger Zugang

in der Größe einer Kammer, wo wohl das Feuer gemacht wurde um den Kalk zu

brennen und wo der gebrannte Kalk herausgeschafft wurde. Bei

Fliegeralarm rannten wir immer in den Keller. Damals wurde Schweinfurt

bombardiert. Das kannten wir schon aus dem Rheinland, wo wir vor der

Evakuierung wohnten. Wir sahen den roten Feuerschein am Himmel und wussten

was dort geschah. Meinem Vater schien der Keller jetzt nicht mehr sicher

genug. Das Haus wäre bei einem Bombentreffer sicher völlig zerstört worden

und wir wären nicht mehr lebend heraus gekommen. Dazu kam die Angst vor

Artilleriebeschuss und den anrückenden Amerikanern.

Mein

Vater war nicht im Krieg. Er hatte viel mit der Lederversorgung zu tun und

deshalb musste er zu Hause bleiben - uk-gestellt hieß das. In einer

stillgelegten Matratzenfabrik war das Lederlager eingerichtet worden. Leder

war damals etwas ganz Wertvolles. Man bekam dafür alles: Brot, Butter, Stoff

und sogar Zement. Davon wurden eines Tages auf einem Karren einige Säcke

angeliefert. Das war spannend! Tags darauf trommelte mein Vater alle Hausbewohner

zusammen und erklärte sein Vorhaben: "Der Brennofen wird zum

Luftschutzbunker umgebaut". Die Öffnung zwischen dem Einwurf und der

Kammer wurde zugemauert. Dann wurden in den Einwurf von oben ganz viele

Steine gekippt, bis die Öffnung reichlich zugedeckt war.

Anschließend wurde vor dem Eingang eine dicke

zweischalige Mauer als Splitterschutz gebaut. Die Erwachsenen schleppten

große, schwere Steine für die Außenseiten herbei. Die Arbeit ging schnell

voran. Zwischen die Außenseiten kamen kleinere Steine als Füllmaterial. Das

ging nicht so schnell, zumal es die Aufgabe von Herrn König war. "König,

kleine Steine!" rief mein Vater alle paar Minuten, "König, kleine

Steine" und wieder "König, kleine Steine!" Als

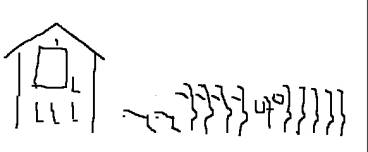

die Mauer fertig war, ging es an den Innenausbau. Aus Latten wurden

Etagenbetten zusammengenagelt. Eine alte Autobatterie wurde mit ein paar

Taschenlampenbirnchen verbunden, das war die Beleuchtung. Bei jedem

Bombenmalarm stürmten wir von da an über den Hof in unseren Bunker. Am

16. März 1945 kam mein Vater gegen Abend nach Hause. Er hatte mit einigen

Freunden gefeiert, irgendwie hatten sie ein paar Flaschen Wein aufgetrieben

und geleert. Es war wieder Bombenalarm. Von Ferne hörte man das Dröhnen der

Flugzeuge. Wir standen vor dem Bunker. Schon wieder Schweinfurt? Das Dröhnen

kam näher und dann wurde es am Himmel bunt. "Christbäume" schwebten

herab, zwei oder drei Kilometer von uns entfernt mitten über Würzburg. Wir

verzogen uns in den schützenden Bunker. Und dann ging es los.

Detonation

auf Detonation, ein Gewitter aus Explosionen und Krachen. Der Himmel voll

Rauch und Feuer. Ich weiß nicht mehr, wie lange es dauerte. Zwischendurch

ging mein Vater hinaus, um sich das "Schauspiel" anzusehen. Voller

Verzweiflung und Sarkasmus rief er "Das muss doch kaputt zu kriegen

sein, das muss doch kaputt zu kriegen sein!" Nun, er hat Recht bekommen.

Würzburg, eine Lazarettstadt ohne kriegswichtige Bedeutung lag in Schutt und

Asche. Der

Angriff war vorüber. Wir verließen unseren Bunker. Die Straße aus Würzburg

führte an unserem Haus vorbei. Ein endloser Zug von Menschen bewegte sich

stadtauswärts. Männer mit einem Bein auf Krücken, andere den Kopf dick

verbunden, wieder andere die Arme in Gips: Das waren die aus den Lazaretten.

Wieder andere mit Kindern an der Hand oder auf dem Arm, Frauen, alte Leute,

abgerissen, verdreckt, gebeugt, mit schleppendem Gang: Die übrige

Bevölkerung. Sie zogen an uns vorüber, die ganze Nacht.

Ein

Freund meines Vaters kam gegen Mitternacht zu uns mit seiner Frau.

Nachmittags hatten sie noch zusammen gefeiert. Sie hatten eine Holzfigur dabei,

es war alles was sie gerettet hatten. Der Mann legte sich bäuchlings auf

unsere Couch und meine Mutter zog ihm mit einer Pinzette die Splitter aus dem

Rücken. Von

diesem Tag an gingen wir Kinder nicht mehr zur Schule. So konnte ich sehen,

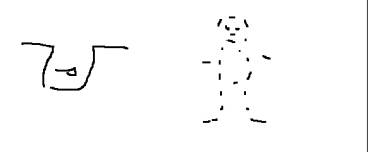

wie auf dem Dorfplatz der Volkssturm exerzierte. Das war ein

zusammengewürfelter Haufen von Männern, die nicht zum Kriegsdienst eingezogen

waren, wegen Untauglichkeit oder Unabkömmlichkeit. Mein Vater winkte mir zu,

als der Vorgesetzte gerade mal nicht hinsah. Der Volkssturm musste längs der

Straße Löcher ausheben. Dort sollten sie sich verstecken und die angreifenden

Feinde zurückschlagen. Dazu hatten sie sogar ein oder zwei Panzerfäuste

bekommen. Mein Vater war für den Nahkampf mit einer Pistole bewaffnet. Einige

Wochen später zogen eines Tages wieder viele Männer auf der Straße an unserem

Haus vorbei, einzeln oder in kleinen Gruppen, Soldaten auf dem Rückzug zu

einer Auffanglinie irgendwo ein paar Kilometer weiter. Die Frauen aus der

Nachbarschaft kochten in unserem Hof in einem großen Kessel eine Suppe, deren

Hauptbestandteil warmes Wasser war. Die Soldaten nahmen es dankbar an. Es war

eine aufgeregte und gleichzeitig fast heitere Stimmung an diesem Tag.

Mein

Vater vergrub seine Pistole auf dem Grundstück unseres Hausbesitzers. Ich

erzählte irgendwo stolz, ich wüsste, wo die Pistole liegt. Als ich

nachschaute, ob sie immer noch da liegt, war sie nicht mehr da. Ich bekam am

Rande mit, dass mein Vater nicht glücklich war, dass ich mit meinem Wissen

über das Pistolenversteck angegeben hatte. Jedenfalls durfte ich von da an

nicht mehr an das Telefon gehen, egal wie lange es klingelte. Das Verbot war

derart unmissverständlich und absolut, dass ich noch viele Jahre später

Probleme hatte zu telefonieren.

Für

das Verbot gab es noch einen weiteren Grund: Der Ortsgruppenführer war

plötzlich verschwunden. Man brauchte einen neuen Mann für diesen Posten. Als

schnell verfügbarer Ersatz wurde mein Vater auserwählt. Das erfuhr er durch

eine Indiskretion der Tochter des Hausbesitzers, die in der

Gemeindeverwaltung arbeitete, eine halbe Stunde vor dem Erscheinen der Leute,

die ihn auserkoren hatten. Dieser Posten hätte ihm größte Probleme bereitet,

wenn die Amerikaner, deren Einmarsch in Kürze zu erwarten war, dies erfuhren.

Er musste deshalb von einem Moment zum anderen verschwinden und sich für

einige Tage verstecken. Niemand durfte erfahren, wo er sich aufhielt. Auch

der kleinste Hinweis hätte ihn das Leben kosten können. Als er zwischendurch

einmal unerwartet auftauchte, wurden im Küchenherd viele Bücher verbrannt.

Bücher verbrennen ist gar nicht so einfach. Die Asche erstickt die Flamme.

Die Ringe der Herdplatte wurden heraus genommen, um mit dem Schürhaken die

Asche durch den Rost in den Aschkasten zu stochern. Ich verstand das Vorgehen

nicht, weil wir doch im Herbst genügend Holz gemacht hatten.

Baumstämme waren

zersägt, zu Scheiten zerhackt und an der Hauswand aufgeschichtet worden. Es

war noch ein reichlicher Vorrat vorhanden. Ganz schlimm fand ich, wie er mein

Spielzeuggewehr über dem Knie auseinanderbrach und auch ins Feuer steckte.

Man hätte es doch hinter der Haustüre vor den Feinden verbergen können,

meinte ich. Mein Vater war unbarmherzig: "Wenn die das sehen, glauben

die, wir wollten uns gegen sie wehren, dann erschießen sie uns". Ich

habe geweint, nicht wegen des Erschießens, sondern um das Gewehr. Wenige

Tage später erschien ein Jeep aus Richtung Würzburg. Er blieb einige Zeit am

Ortsrand stehen und drehte dann wieder um. Das erschien mir sehr merkwürdig.

Nicht lange danach hörte man den Ortsdiener mit seiner Schelle die Straße

entlang kommen. Alle sollen weiße Fahnen heraushängen war seine hektisch

verkündete Botschaft. Weiße Fahnen? So etwas war nicht vorgesehen. Ein

Bettlaken als Fahnenersatz war jedoch schnell gefunden und hing wenige

Minuten später aus dem Schlafzimmerfenster heraus an der Hauswand. Die

anderen Häuser zeigten in gleicher Weise die Bereitschaft ihrer Bewohner,

sich friedlich auf den Empfang der Befreier einzustellen. Und

dann kamen sie. Tief gebückt die ersten Reihen, das Gewehr im Anschlag, jeden

Moment bereit sich hinzuwerfen und auf alles zu schießen. Danach aufrecht

gehend, das Gewehr in der Hand. Eines fiel mir auf: die strammen Hintern in

den Uniformen.

Kurz

zuvor hatte ich ja noch den deutschen Rückzug erlebt: schlotterige Hosen an

abgemagerten Männern. Eine ältere Nachbarin wuselte sich, mit einer Hand

taschentuchschwenkend, quer durch die Marschkolonnen der Amerikaner, einen

Krug mit Magerbier in der anderen Hand. Ich bekam Angst um sie, aber niemand

tat ihr was. ein irrationales Geschehen. Gegenüber

von unserem Haus war eine Wiese. Die "Amis" hoben viereckige flache

Löcher aus und stellten Artilleriegeschütze hinein, die auf unser Haus

zeigten. Ein Junge, der ein bisschen Englisch konnte, wurde hingeschickt um

zu fragen, ob das für uns gefährlich sei. Sehr lässig gab man ihm Bescheid,

es würde uns nichts passieren, die Granaten würden über unser Haus und den

dahinter liegenden Hügel fliegen auf die jenseitigen deutschen Stellungen,

wir könnten beruhigt schlafen. Dennoch suchten wir in unserem Bunker Schutz.

Ich

weiß nicht, wie lange die Geschütze dort standen. Wahrscheinlich waren es nur

ein paar Tage bis sie weiterzogen. Dafür erschienen jetzt ganz andere Amis.

Sie verlangten, dass wir innerhalb von ein paar Stunden unsere Wohnung

verlassen. Alle Möbel mussten da bleiben, nur das Notwendigste und Tragbare

durfte mitgenommen werden. Wir zogen in die stillgelegten Werkhallen der

Matratzenfabrik, in der das Lederlager untergebracht war. Alles war primitiv

und provisorisch. Als Kind nimmt man das einfach so hin. Es ist halt so, eher

ein Abenteuer. Im

anschließenden Teil der Werkhallen wurden Truppen einquartiert.

"Schwarze". Ich konnte sie erst überhaupt nicht auseinanderhalten,

sie sahen für mich alle gleich aus. Meine Mutter hatte Angst vor

Vergewaltigungen. Deshalb wurde eine Ausgangstür des Lagers als Notausgang

hinter einem Schrank versteckt. Doch die "Schwarzen" waren sehr lieb. Meine Mutter machte mit

ihnen Tauschgeschäfte: Sie erhielt eine Zitrone, damals etwas Besonderes.

Dafür bekamen die "Schwarzen" einen Schnaps. Eigentlich waren diese

Kontakte verboten und Alkohol verboten. Vor den weißen Offizieren musste das

verheimlicht werden.

Die

"Schwarzen" spielten in ihrer Freizeit ein Ballspiel, bei dem mir,

weil ich neugierig zuschaute, ein harter Ball an den Kopf flog. Ich wurde mit

Schokolade überhäuft. Aus ihren Abfalleimern klaubte ich Zigaretten, die von

meinen Eltern gegen andere Dinge eingetauscht wurden. Das durften die

Offiziere nicht mitbekommen. Alles, was verboten war, z. B. Alkohol trinken,

Kontakt mit den Besiegten, wurde mit Prügel bestraft. Die Offiziere führten

zu diesem Zweck Peitschen mit. Am

Ortsrand kippten die Amis ihren Abfall ab. Das war ein Paradies für uns

Kinder. Apfelsinen, Zigaretten, Kaffeebohnen und vieles mehr konnten wir dort

aussortieren und heimbringen.

Die

Amerikaner registrierten und beschlagnahmten alle Warenbestände im Lager

meines Vaters, unter anderem 7 Ballen Leder. Leder in Ballen wurde

normalerweise gewogen. Die Amerikaner haben aber nur gezählt. Das nutzte mein

Vater aus: von den 7 dicken Lederballen wurde jeweils ein Teil abgezweigt und

bei Seite geschafft. Auf diese Weise konnte er den Betrieb notdürftig aufrecht

erhalten und das kam unserer Familie indirekt auch zu Gute. Im

Herbst fing die Schule wieder an. Damit endete die Zeit der längsten und von

unvergessbaren Eindrücken geprägten Ferien meines Lebens. Der Autor Otto Röver wurde 1937 geboren. Die Familie lebte In Düsseldorf. Die Firma des Vaters wurde 1943 durch Bombenangriffe zerstört. Sie wurde deshalb nach Würzburg verlegt. Röver besuchte dort die Grundschule und das Real-Gymnasium. Die Familie zog 1949 wieder nach Düsseldorf. Nach Heirat und beruflich bedingtem Aufenthalt in Frankreich wurde 1985 Nürnberg der neue Wohnsitz. Nürnberg im Jahre 2020 ZUGFOTKOENIGRED2HTM |